湿地植物作为生态系统的主要生产者,其元素分配策略与群落结构动态直接影响着生态功能的发挥。近年来,在气候变化和人类活动加剧的背景下,灌丛化过程深刻改变了滨海湿地的植被组成与生态演替轨迹。针对这一现象,鲁东大学滨海生态高等研究院屈凡柱副教授研究团队开展了系统性研究,分别从草本植物生态适应策略和灌丛化生态效应两个维度,揭示了黄河三角洲湿地植被-土壤系统的响应机制。

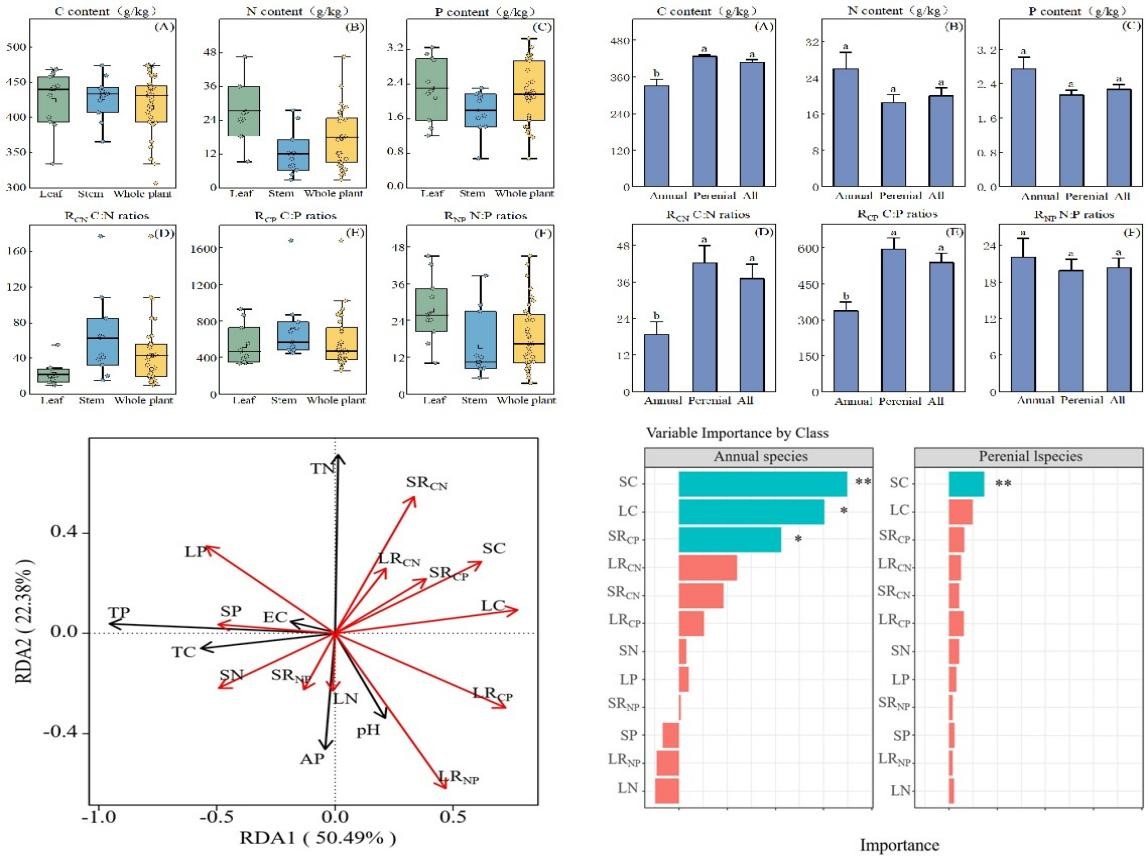

在草本植物生态化学计量特征研究中,团队基于黄河三角洲湿地生态系统,探究了不同生活史草本植物对盐碱环境的适应策略。通过对44种湿地草本植物(包括17种一年生植物和27种多年生植物)的叶片和茎器官进行化学计量分析,研究发现一年生植物倾向于采用高N、P含量和低C含量的“速生策略”,而多年生植物则表现为高C含量和低N、P含量的“保守策略”,体现了不同的环境适应方式。在器官水平上,叶片比茎具有更高的营养元素含量,表明植物优先将资源分配给光合作用器官(图1)。同时分析发现,土壤因子(尤其是磷有效性)对植物养分分配的影响超过植物生活型本身。该研究为理解沿海湿地植物对环境变化的适应机制提供了新视角,对滨海生态系统保护和恢复具有指导意义。

图1 土壤环境驱动下不同生活型湿地草本植物的茎叶养分分配与化学计量响应

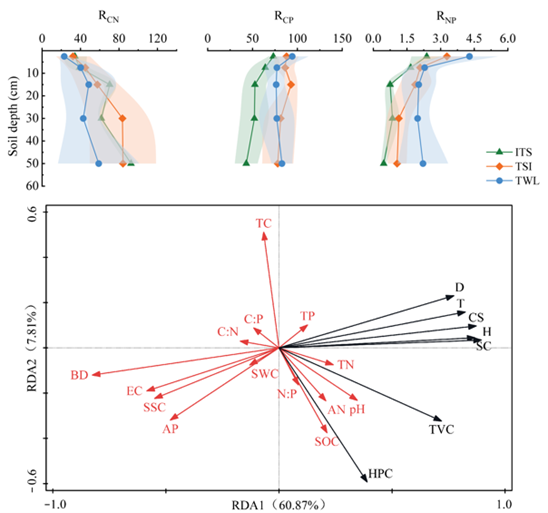

在灌丛化生态效应研究中,团队以黄河故道滨海湿地为研究对象,深入探讨了柽柳(Tamarix chinensis)灌丛入侵对植被群落和土壤特性的影响。通过比较不同灌丛化阶段(单株柽柳、柽柳灌丛和柽柳林)的生态特征,发现随着演替推进,灌丛盖度、冠幅和分枝数显著增加,而土壤电导率和盐分含量明显降低。在土壤养分方面,表层土壤有机碳、总氮和有效氮含量随灌丛化进程显著提升,而深层土壤中有效磷和总磷含量则显著减少。冗余分析表明,土壤容重、含水量、总碳和有效磷是驱动植被群落变化的关键因子,共同解释了68.68%的变异(图2)。化学计量特征研究显示,灌丛化过程加剧了土壤氮限制并降低了深层磷的有效性,改变了湿地生态系统的养分循环格局。这些发现为理解温带滨海湿地灌丛化过程中的C-N-P耦合机制提供了科学依据,对蓝碳生态系统的保护与管理具有重要指导意义。

图2 不同灌丛化阶段土壤理化特性与植被特征的响应关系

相关研究成果分别发表在国际学术期刊《Agronomy》和《Biology》上。这些系统性的研究工作不仅深化了对黄河三角洲湿地生态系统演化规律的认识,也为湿地生态保护与修复提供了重要的理论支撑和实践指导。

相关论文:

Liu, J., Luo, M., Qu, F.*, Sun, B., Yu, Y., & Meng, L.* (2025). Impacts of Shrub Encroachment on Vegetation Community and Soil Characteristics in Coastal Wetlands of the Abandoned Yellow River Course.Agronomy,15(5), 1258. Doi: 10.3390/agronomy15051258.

Luo, M., Liu, J., Qu, F.*, Sun, B., Yu, Y., & Guan, B.* (2025). Ecological Stoichiometric Characteristics and Adaptive Strategies of Herbaceous Plants in the Yellow River Delta Wetland, China. Biology, 14(9), 1132. Doi: 10.3390/biology14091132.